1831, 1832, la gran seca

No había motores contaminantes, ni se podía hablar de calentamiento global ni de cualquier otra perversidad humana… la sequía duró tres años y fue tan atroz que la gente moría con los baldes en la mano junto a los pozos secos. Hoy la sequia incendia miles de hectáreas en esa misma Pampa y el humo cubre Buenos Aires como en ese entonces lo cubrió el polvo.

Los animales de corral emigraban por los cauces de los arroyos transformados en caminos, en un montón informe con ñandúes, mulitas… y hasta pumas y otros depredadores tan agotados que no podían cazar. El planeta no daba tregua ni acá ni en Europa, donde tuvieron una “pequeña Edad de Hielo”, acá el fenómeno pudo estar relacionado con la erupción en cadena de numerosos volcanes de las inmediaciones andinas… o a la Corriente del Niño, desconocida en ese entonces.

Por Alberto Moroy

Parece una paradoja pero la pequeña Edad de Hielo en Europa (siglo XIV hasta mediados del XIX), pudo haber sido parte de un cambio climático mundial que provocó importantes sequías en el Rio de la Plata. Una de ellas, en especial la de 1832, dejó en las crónicas de época relatos dantescos en las crónicas de la otra orilla como el que podrán leer al final de esta nota, cuyo original fue publicado por Caras y Caretas. No obstante es más probable que un fuerte fenómeno meteorológico conocido como la Niña –el mismo que esta impactando ahora la región y traerá sequía y bajo rendimiento de los cultivos, además de incendios– haya sido en parte responsable. Para ese entonces, según crónicas citadas por el Diario Austral de Temuco (Chile), en 1832 entran en erupción simultánea los volcanes Llaima, Villarrica y Osorno. El ciclo continúa tres años después (1835) el Villarrica entra en violenta actividad, acompañado por ocho volcanes más.

¿Cómo ocurre El Niño y La Niña? Video BBC Mundo

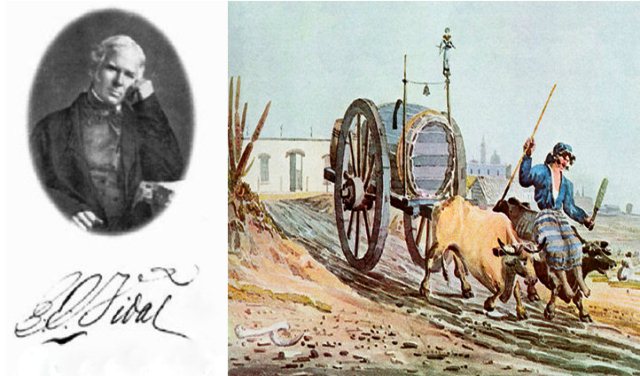

Dibujo de Caras y Caretas 1917

Del recopilador

Alrededor del año 2009 en un viaje a la Patagonia unos kilómetros antes de la ciudad de Viedma, al Sur de la provincia de Buenos Aires, vi por primera vez campos “volados” como consecuencia de haber desmontado la vegetación autóctona. La zona es de escasas lluvias y el viento le puso el resto. Sirve de marco para imaginarse lo que pudo haber sido la Gran Seca de 1832, en la cual el hombre no tuvo nada que ver con este fenómeno no visto hasta ahora, pero de posible repetición. Sin duda el territorio uruguayo también recibió el impacto; tal vez existan crónicas referidas al mismo. Sería bueno que algún lector si las vio las aporte como comentarios.

Relatos sobre las costas argentinas del Rio de la Plata (1758-1761)

Relatos de la época sobre el río Samborombón, (Arg.) a unos 40 km. de su desembocadura en la bahía homónima y a 150 Km de Montevideo. Nos cuentan que cuando en el siglo XVIII se instaló la Guardia del Zanjón (75 km. del obelisco porteño), en noviembre de 1758 ,su comandante, el teniente José I. Zabala escribió: “Estamos viviendo a la inclemencia del sol que nos abrasa y hay una gran polvareda” En 1768 reitera la queja el capitán Juan de Mier quien, en marzo de ese año, señala “las caballadas están muy aniquiladas por la falta de pastos y de agua y en pocos días quedarían inservibles” Febrero de 1781, el entonces comandante de la Guardia del Zanjón, Nicolás de la Sardeña escribe “La sequía al menos es una realidad: en su huida a lo largo de la costa bonaerense, un cautivo en Chascomus (Arg,) a 116 Km de Colonia del Sacramento , estuvo cinco días sin poder dar de beber a su caballo. El comía huevos de avestruz y la cuajada del vientre de venaditos recién nacidos” (*)

(*) Impensable con la visión actual, las zona es una de las mas húmedas de la Provincia de Buenos Aires bordeada por arroyos, lagunas pantanos y zonas inundadas, ubicada a 120 km al SO de la desembocadura del rio Santa Lucia (Uruguay).

Joseph Cardiel, misionero jesuita

Realizó un viaje al sur de la Provincia de Buenos Aires durante el otoño de 1748. Del análisis de su diario de viaje se concluye que en la región recorrida predominaba una fuerte aridez, destacándose una amplia zona arenosa descripta por Cardiel como un “desierto de arena” (“sand desert” en el original). Se trata de una extensa área ubicada entre el río Quequén Grande (partido de Necochea, 38° 32’ sur y 58°42’ oeste) y los arroyos Zavala y Cristiano Muerto (partido de San Cayetano, 38° 21’ sur y 58° 30’ oeste), extendiéndose desde la costa hasta unos 50 km tierra adentro.

Tras las huellas de los jesuitas en las pampas argentinas ¡Interesante!

http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyCe030/8026

Essex Vidal

Vidal fue entre otras cosas pintor, estuvo en Buenos Aires y Montevideo dos veces: en los últimos meses de 1816 (año de la independencia de la Argentina) y en 1828-1829. Su descripción de las cercas que delimitan terrenos en las quintas de Buenos Aires, aporta datos significativos. “Están hechas con un buen cercado de áloes, o con una especie de chumbo (Cactus)”. En una acuarela (“Carro aguatero”) que ubica en el extremo norte de la ciudad de Buenos Aires, mirando al río, se observan a la izquierda de la imagen estos “chumbos”. Se trata de dos cactáceas de los géneros Opuntia y Cereus, propias de terrenos más áridos como los del norte Argentino, aunque hoy se ven implantados artificialmente en algunos jardines locales.

Carro aguatero Essex Vidal (Vegetación Opuntia y Cereus a la izquierda.)

La gran sequia

“Desde fines de 1829 y hasta principios de 1832, una intensa sequía azotó la provincia de Buenos Aires, y fue seguida por violentos ataques indígenas. Alrededor de 1.500.000 de cabezas de ganado perecieron. Llovió tan pocas veces que los ríos y arroyos se transformaron en rutas. La plantas de todas las especies, hasta los cardos, desaparecieron. Toda la región se convirtió en un inmenso desierto. Los caballos y bueyes errando por los campos en busca de un poco de agua se dejaban caer exhaustos. La tierra desunida y hecha polvo por la sequedad y el pisoteo se dejaba levantar por los pamperos cubría la hacienda muerta y los pocos que sobrevivían en busque de aguadas más al sur de Buenos Aires, en busque de lagunas y ríos. Por sus barrancas se precipitaban los vivos sobre los muertos y aplastados que habían llegado primero. Los mojones delimitadores de cada propiedad desaparecieron bajo el peso del polvo y el gobierno tuvo que enviar una comisión para evitar las disputas entre los propietarios de tierra. Como resultado de las sequías el precio promedio por legua cuadrada de campo cayó 50%, de $2.805 plata en 1831 a $1.482 pesos plata en 1833. Para ese entonces (1830) Uruguay tenía una baja densidad demográfica, se calcula que la población era cercana a 74.000 habitantes (14.000 en Montevideo y el resto en el interior), con un promedio de un habitante cada 2.5 Km.

Así lo vio Charles Darwin

Durante ese tiempo fue tan escasa la lluvia caída, que no creció ninguna planta, ni siquiera cardos; los arroyos se secaron, y todo el país tomó el aspecto de un polvoriento camino carretero. Así ocurrió especialmente en la parte septentrional de la provincia de Buenos Aires y meridional de Santa Fe. Pereció un gran número de aves, animales silvestres, ganado vacuno y caballar por falta de alimento y agua. Un hombre me dijo que los ciervos solían meterse en su corral a buscar la poza que se vio obligado a cavar para proveer de agua a su familia y que las perdices apenas tenían fuerza para huir volando cuando se las perseguía. El cálculo más bajo supone que se perdieron sólo en la provincia de Buenos Aires un millón de cabezas.»

Un testigo de vista me refirió que el ganado vacuno, en rebaños de millares, se precipitó en el Paraná, y, exhausto por el hambre como estaba, no pudo encaramarse a los bancos de cieno, y así, pereció ahogado. El brazo del río que corre junto a San Pedro estaba tan lleno de cadáveres en putrefacción, que, según me dijo el patrón de un barco, el hedor le hacía de todo punto infranqueable. Indudablemente, varios cientos de miles de animales perecieron así en el río; viéronse sus cuerpos ya podridos flotar arrastrados por la corriente, y muchos, según todas las probabilidades, quedaron sepultados en el estuario del Plata.»

«Después de la sequía de 1827 a 1832 siguió una época de lluvias copiosísimas, que causaron inundaciones. De donde podemos inferir casi con gran certeza que algunos millares de esqueletos quedaron sepultados por los arrastres de tierras del año inmediato. Si un geólogo viera tan enorme colección de huesos de toda clase de animales y de todas las edades, encastrados así en una espesa masa de tierra, ¿qué pensaría de todo ello? ¿No lo atribuiría a un diluvio que hubiera barrido la superficie de la tierra, antes que al curso natural de las cosas?» (Sic)

El topógrafo francés Narciso Parchappe

Integra la expedición fundadora del fuerte 25 de Mayo a orillas de la laguna Cruz de Guerra (actual partido de 25 de Mayo, 35° 25’ sur y 60° 11’ oeste). En la descripción de su viaje, iniciado en enero de 1828 desde San José de Flores, son frecuentes las referencias a médanos vivos (por ej.: en los partidos de Bolívar, Alberti, 9 de Julio) y a las condiciones de sequía, incluyendo la falta de aguas adecuadas para beber por el ganado. Son varios otros los viajeros que recorrieron las pampas especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, algunos de ellos aportando datos descriptivos sumamente valiosos (por ej., el médico francés F. Armaignac). Todos ellos proporcionaron la visión de una “pampa bastante más árida que en la actualidad”.

Registros pluviométricos de la época

El observatorio bajo el mando del tal Mossotti funcionó en el convento de Santo Domingo, en Belgrano y Defensa, a 3 cuadras de la plaza de Mayo. Los registros anuales de lluvia son:

1830: 563 mm

1831: 428 mm

2017: 1000 mm

Caras y Caretas 1917 ¡Imperdible y tétrico!

“Abro un paréntesis a mis escritos sobre las colonias, para demostrar que la sequía incipiente, que tanto nos alarma, es una caricia celestial ante la espantosa y cruel que arrasó hace noventa años los prados verdes y fecundos de la sin par y nunca bien ponderada provincia de Buenos Aires. Contóme el otro siglo un antiguo de luengas barbas, que dos años antes envolvían a esta capital, que era entonces una aldea desempedrada, nubes de polvo que obligaban a sus vecinos a encender las velas de baño a mediodía: eran las polvaredas, que habían convertido a la campaña, que principiaba en extramuros, en una tempestad de tierra!

“La carne y la leche, flacas, principiaron a escasear; las legumbres y las frutas tornáronse tan difíciles y caras como hoy, «y hasta el pan y el pambazo (baja calidad de harina) de San Roque se endurecieron. «¡La seca, la seca!» — exclamaban todos. Hacía más de un año que no llovía. Los lecheros no cantaban ya por las calles y los panaderos se escurrían silenciosos en sus mulitas con árganas. Nuestros maravillosos campos de esmeralda se pusieron cárdenos, después, gualdos, amarillos. Los ríos, los arroyos y las lagunas se secaron. No había, en toda la inmensidad de la pampa, una gota de agua. Los pastos eran una pajilla de raíz seca, que el viento arrancaba al primer soplo, —la tierra, un arenal, y sudario de un futuro camposanto, polvo y polvo. El ganado vacuno sucumbía, porque, sin dentadura en la mandíbula inferior, no alcanzaba a envolver con la lengua hierba tan raquítica, y los estancieros, para salvar siquiera su cuero, principiaron a desollar, en medio de la escasez de brazos, que huían, sedientes, a los poblados, porque hasta los pozos estaban exhaustos, secos, pé-treos, como maldecidos. No se oía en la soledad, que iba, paulatinamente, convirtiéndose en el pavoroso vacío, más que el ruido de las chairas y los chirridos de los chimangos y caranchos hambrientos.

Ya en todas las iglesias se había llamado ad petendam pluviam(*) y orado ansiosamente. Los nuevos soles y lunas, en vez de convertir las rogativas, súplicas y ofrendas siquiera en esperanzas, traían días más secos todavía. Cuando se creía, por las nubes que obscurecían, que llovería, — porque si nuestro clima es variable, el cielo es fiel, — venía a medianoche un vendaval atmosférico, y la mañana amanecía cristalina y fresca.

(*) “ad Petendam pluviam” y orado ansiosamente. “Señor, en ti vivimos, nos movemos y existimos: concédenos la lluvia necesaria, a fin de que ayudados con los bienes de la tierra, anhelemos con más confianza los bienes del cielo. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén”

Plegaria rogativa

«Aún en los inviernos se sucedían así las semanas, los meses… ¡Ni qué se hubieran también secado las cataratas celestiales! ¿Era un castigo divino? ¡Ironía del destino!, porque, acostumbrados los porteños al aire húmedo, por la evaporización del Río de la Plata, aparecieron diversas epidemias, y cada mañana más iluminada, cada día más dorado, cada tarde más fresca, cada noche celeste o azul más plateada por la luna o los astros, y disfrutada en rueda de sillas al aire libre en las veredas, era un grado más en el horno que iba secando y quemando toda simiente de vida. ¡Y a no ser por la falta de provisiones y agua que aumentaba el hambre y la sed, habríase deseado que tales primaveras fueran eternas, porque eran plácidas y deslumbrantes! La hacienda vacuna, que no había aún perecido, fué cuereada; las yeguadas huían en tropillas, desesperadas, por los campos sin alambrados, creyendo hallar, cuanto más afuera, pastos, agua… ¡Ilusiones del hambre! Y como más allá menos feraces, más secos y crueles todavía. Hasta los indios, atraídos por este espejismo fantástico, habían abandonado sus aduares, y arriaban, al resplandor de las blancas lunas, sus últimas vacas arrebatadas al cristiano, que, macilentas, sucumbían también en la procesión, siempre adelante.

“Huyeron las yeguas alzadas, los venados, los avestruces, los guanacos…, los leopardos, los leones y todas las fieras, tan mansos por el común peligro, cual corderos o niños, y de hambre habrían proferido morir a manos del hombre. No quedó, en toda la pampa, ni una fiera, pereciendo, en sus cuevas, las vizcachas, los matacos, los peludos, las exquisitas mulitas, los zorrinos, el astuto zorro y los reptiles. Y en el espacio, por haber huido también al austro todas las aves acuáticas, soñando ríos y mares dulces, no había un pájaro, ni un ave carnicera. No imperaba sino el sol a plomo, rajante, y de noche, los astros callados, diamantinos, centelleantes, con sus pestañas de luz y sus lunas de mármol. Era tal el silencio, que parecía que hubiese muerto todo, todos: un mutismo verdaderamente fúnebre, sepulcral, — la agonía del desierto en un lecho de arena, con su corona de tréboles y gramíneas deshojada y torrada por los soles. Sólo se oían de vez en cuando, a fuer de estertores, los bufidos de los últimos toros y vacas y los relinchos de las inquietas yeguadas hambrientas, que si hubieran podido hablar, habrían gritado: «¡Agua, agua!», ensordeciendo la inmensidad y arrancándole llantos.

Tal trascurrió el año 30, el 31 y el 32. Fué la sequía más pertinaz y espantosa que recuerdan los anales rurales bonaerenses. No se veía en las estancias, chacras y quintas ningún habitante. Todos, buscando al hombre, que perecía también de hambre y de sed, se habían guarecido en las poblaciones adyacentes, para ampararse y protegerse. Las moradas campesinas yacían vacías, solitarias; las aves y animales domésticos, abandonados por sus amos, perecían entre el polvo, y en las noches mudas, negras o blancas, rajaba el corazón el ronco ladrido de algún perro sobreviviente. «Nunca, — dijeron los indios, — se había visto a nuestra rica campaña tan arrasada». Las intermitentes polvaredas alteraban diariamente la monotonía de» la inmensidad, convirtiéndose el polvo en un oleaje que rodaba enloquecido, girando sin rumbo, sublevándose como las tempestades marinas. Era un mar de polvo, y sus olas, iluminadas en sus flancos y crestas, tenían, los prismas, las reverberaciones y hasta las chispas de los incendios.

Sus resoplidos, sus quejas profundas y voces misteriosas retumbaban en el alma, y no se veía en esa tormenta que ahogaba como el agua, nada, nada. A la tarde se serenaba; refrescaba, y las noches eran tan, silenciosas y solemnes, que, por el enrarecimiento ‘ del aire, las estrellas eran más grandes; parecía que bajaban: luceros; se. oían sus parpadeos; cualquier graznido de buitre sobrecogía, atemorizaba, y el casco sólo do un caballo habría estallado en tal vacío con el estruendo de un a metralla en un suelo de bronce. ¡Qué alma viviente se atrevería a cruzar ese mar de polvo y fuego!… «¡Yo! — exclamó un paisano, llamado Contreras. «Salí de la Magdalena a buscar a mi hijo, que estaba cerca de Chacabuco (207 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires) Tardé más de u n mes, porque me detenía en las poblaciones a aprovisionar mi tropilla. Lo hallé al fin muerto contra el pozo, con la soga en la mano. Fué, sin duda, desesperado de sed, a sacar agua, y lo ahogarían los huracanes de polvo.

Los indios se habían internado. El campo entero, tan vasto y bravío como el océano, se había convertido en un Sahara sin oasis, y estaba cubierto de cadáveres de ganados de todos géneros, de animales de trabajo, aves, hasta de fieras, que, descarnados por el aire seco, eran esqueletos marmóreos. Las ráfagas traían olores nauseabundos de Las descomposiciones cadavéricas. ¡Qué tristeza terrorífica! La desaparición del pasto y el polvo había borrado las clásicas huellas; todo el campo eran caminos, y se reconocían, al llegar a los ríos o arroyos, por la mayor abundancia de esqueletos de los pobres animales sedientos, que expiraron allí desfallecidos. Fueron en busca de agua y hallaron su tumba. ¡Qué espectáculo cuando las vacas hallan todavía una vertiente! Se atropellan por sorberla. Las que no han podido humedecerse siquiera la lengua contra el fondo de la rocalla, la lamen bramando, se cornean, — los toros…. no mugen, ni braman. Todo había muerto, todo, y lo que existía había desaparecido, huido. Los pozos de balde estaban llenos, rebosantes, de polvo, y las casas de las estancias, si se encontraban, yacían, juntamente con los corrales y palenques, tapados por la tierra reseca, desmenuzada, sirviendo de baluarte a sus torbellinos y trombas. Allí habían ido a parar, detenidas, en su furia, para morir, porque todo, todo, no tenia sino este fin: morir. Desde la orilla del Plata y el Atlántico, hasta más allá del Uruguay y el Paraná, y desde extramuros a los boquetes andinos, no se divisaba, en la maravillosa campiña, más que cadáveres de millones de animales de todas razas y aún de hombres (sic)

(Arturo Reynal O´Connor 1864-1920)

____________________________