El Jardín Zen no es Zen

¡Qué manía esa de buscarle significado a todas las cosas! Tal parece que ese jardín no es Zen, no es una forma de religiosidad. Simple, insondable e inmensamente, es solo algo bello y sugerente. No le des más vueltas, la belleza se marchita si pierde su misterio.

Te aseguran que “los monjes zen buscan un jardín como éste, se sientan a contemplarlo y meditar durante cientos de años y cuando salen, ¡zás!, encontraron la sabiduría”. Pamplinas, los monjes disfrutan la belleza tanto como la podés disfrutar vos si no te ponés a buscar pensamientos ajenos para ponértelos encima como si fueran propios. Y además, no es nada milenario, aseguran que el término Jardín Zen apareció por primera vez en un libro denominado One hundred Kyoto gardens, publicado en 1935 y escrito por Loraine Kuck, ¡en inglés! Recién en 1958 los japoneses empezaron a usar el término y a creerse esa ontológica profundidad que les asignan los occidentales.

¿Entonces el Jardín Zen es una porqueriita inventada? De ninguna manera: vos vas, te sentás en uno de esos escalones que todavía exudan aroma a madera, contemplás en silencio la grava rastrillada con arte, detenés tu mirada en las rocas y en el entorno vegetal que asoma sobre los muros, y el arcano (o algo así) te atropella, hace temblar toda la armadura de prejuicios que con tanto trabajo edificaste: te deja espiritualmente desnudo. Así como te lo digo, porque me pasó a mí, que poso de duro, racional y agnóstico a rajacincha. Porque el Jardín Zen es una variante del inimitable arte japonés de la jardinería y ese sí que es milenario como lo es su estética tan particular. Con humildad y realismo, deberíamos llamarlo Karesansui, porque esa palabra significa “sin agua”. Y de un jardín sin agua, además de plano, es que estamos hablando.

Esta hermosura detrás del Museo Blanes se la debemos al gobierno de Japón, que la donó a través de su Embajada.

Si lo describía como a lo bestia explicarías que la Mona Lisa es un pedazo de tela recubierto de óleo; podrías decir que es una cancha de arena poco profunda, a la que le agregan grava, rocas, ocasionalmente también musgo y otros elementos naturales. Pero eso es la forma, no el cerno. El Karesansui se diferencia del Tsukiyama, –que es ese otro jardín japonés como el que está detrás del Museo Blanes– en que tiene lagos, puentecitos, cascadas y en muchos casos pendientes y vegetación exuberante. Esos son jardines-escenarios; hoy hablamos de un jardín que juega con tus emociones más íntimas. Pero esas no las pone el jardín y si no sentís ninguna, es porque no te animaste a la introspección… o porque no tenés nada adentro, ¡que Buda no lo permita! Un Karesansui se contempla en quietud y silencio, como una puesta de sol; un Tsukiyama se disfruta caminando por los senderos.

Hay una biblioteca que asegura que el jardín de piedras es muy antiguo, que se remonta al período Muromachi (1336-1573) y que se le reconocen dos variantes estéticas: el Yugen que es la simplicidad elegante y el Yohaku no bi, que es la belleza del vacío. Esta última es la que lo vincularía con el taoísmo, según el cual (y me baso en lo que encontré en internet) la belleza de una copa no consiste en el cristal, sino en el vacío que contiene o más bien, no contiene. No soy quien para andar controvertiendo algo tan alambicado, pero me parece la contracara de ese japonés agudo, irónico, racional y expansivo, imagen que nos dejó el inolvidable Toshiro Mifune en todos sus personajes cinematográficos y que todavía alienta tanto en los nipones patrióticos como en sus agudos empresarios. Esta filosofía está buena y es simpática… pero no hubiera logrado sacar a Japón del medioevo y ponerlo en pleno siglo XXI, un poco más avanzado que la fecha vigente.

Así los hacen

No quisiera hacer un raconto de todos los Karesansui, sino que prefiero concentrarme en uno, en el más famoso, el Karesansi del Templo Ryöan-ji, en el cual tuve el inolvidable placer de estar, invitado por el gobierno de ese país y conducido por una intérprete y guía diplomada, universitaria, culta y simpática, que me condujo por Japón de norte a sur, durante 15 días. Fue una de la mejores experiencias de mi vida y, naturalmente, no me impresionó solamente esto, sino mucho más… pero esa es otra historia.

Lo recordaré paso a paso. Al traspasar esas puertas sugerentes, tras el relato de una imposible historia de demasiadas decenas de siglos para una construcción de madera (algo que se reitera en cada templo y me cuesta entender que gente tan inteligente se lo crea, o haga que se lo cree, porque aseguran que no fue reconstruido una y otra vez), la chica se llevó un dedo a los labios y me señaló los zapatos. Nos descalzamos y en silencio, plenos de recogimiento, atravesamos salas donde grupos de monjes meditaban o al menos estaban en posición de meditar. Con mi mente podrida de hoy, no puedo evitar imaginar una escena así, interrumpida por el pitido de un celular made in Japan.

Al final, una escalinata de madera más fragante todavía; es una mañana con pocos turistas y menos devotos. Enfrente está el jardín. “Cuente las piedras” me dijo la chica en un susurro, “¿Cuántas ve?”. “Catorce”, le respondí. “En realidad son quince, dice ella, pero a la décimo quinta solo la pueden ver los iluminados”. Me imagino a toda esa gente que en Uruguay te pregunta “¿De qué signo sos?” al borde del éxtasis con una revelación como esa. A mí me molestó un poco… y no es que rechace lo invisible o lo insondable… es que ya me tienen un poco podrido esas cosas que aparecen en todas las culturas jugando con la racionalidad de la gente. Pero no me enojo: lo considero tan natural como la “piedra magnética” de la cumbre de Machu Picchu o el pajarito que le habla al venezolano Maduro. Con esa sustancia irracional estamos construidos.

¿Un bosque de bambú o una catedral shinto? Es ambas cosas.

Reanudo entonces mi contemplación hipnótica y el tiempo se detiene; el silencio no es externo, está dentro de mí. El follaje lejano acariciado por la brisa me trae mensajes que trato de interpretar, un pájaro hace un vuelo rasante sobre las piedras, ¡juro que me miró! y comienzo a renegar de mi frenético racionalismo cartesiano en el borde mismo del empirismo intolerante. Es la misma actitud que sugiere una catedral o uno de esos bosques de bambú del sintoísmo, cuya base panteísta siempre me resultó atractiva… porque los agnósticos (hablo por mí, un agnóstico no es doctrinario) no somos ateos y tampoco creyentes, somos tipos como inmunes a la negación y a la fe, momentánea o permanentemente. En mi caso, siempre estoy dispuesto a creer o descreer de algo, pues creéme que es incómodo vivir a solas con tu propia conciencia, sin que nadie salvo vos, tenga la capacidad de perdonarte. Y uno puede ser muy cruel con uno mismo.

En fin, en todo eso estaba y podía haber estado bastante tiempo más, si no hubiera sido porque la japonesita me tocó el brazo y con una mirada de tierna complicidad, me dice “Mire aquella roca de allá, ¿no parece un sombrero?”. La examiné buscando la sonrisa burlona, el aire socarrón de alguien que te está tomando el pelo. Pero no, era en serio. Se había roto la magia, me levante y le sugerí en un susurro “¿vamos a otro lado?”. Mi guía no estaba haciendo nada que no fuera lo usual, un impulso natural de dar interpretaciones y significados. Sobre este jardín de rocas, los fanáticos del simbolismo se inclinan por cuatro variantes: UNA La grava representa el océano y las rocas representan las islas de Japón. DOS. Las rocas representan a la tigresa con sus cachorros, nadando hacia un dragón. TRES. Las rocas forman parte del kanji 心, cuyo significado es corazón, espíritu o mente. CUATRO. Las rocas serían los picos de unas montañas sobre un mar de niebla. Lo del parecido con un sartén al menos era más realista, era lo que la piedra parecía, como una puesta de sol puede parecer un huevo frito. Casi prefiero lo del sartén.

Por eso dije al comienzo que la guía era universitaria, culta e inteligente. Esto es algo que me trae de cabeza también en occidente, donde conozco gente mucho más inteligente que yo capaz de ir a hacerle una promesa a la Virgen del Verdún, muy convencidos de que es más milagrosa que la Virgen de los Treinta y Tres y que, cuando les decís que en ambos casos es la Madre de Jesucristo, que no son identidades diferentes, te miran sorprendidos como si nunca hubieran pensado en eso. Y eso no es nada, comparado con los discursos políticos que se tragan como si nada, siendo tan cultos e inteligentes como mi japonesita.

Lo cual me lleva al último punto de este relato que, contrariamente al usual recorrido por paisajes, es un viaje al interior de uno mismo. Pido disculpas por eso… aunque creo que a nadie le viene mal, es gratis, uno no se moja ni pasa calor… pero puede ser más agotador que un viaje convencional.

Pues bien, cambiamos de escena y estamos con la misma japonesita en Senso ji, el mayor templo budista de Tokio, algo descomunal, una explosión de Fe comparable al Vaticano y con el entorno tan repleto de bolichitos de recuerdos y talismanes como aquél. La guía me confiesa: “soy budista y sintoísta”. “¿Cómo puede ser?”, le pregunto. “Ambas religiones lo permiten y para los japoneses el sintoísmo es como algo patriótico. Pero la ceremonia del bautismo (o del casamiento, no recuerdo) de los budistas es realmente preciosa”. Lo dejo ahí, estas cosas hay que respetarlas como vienen.

Camino al altar (si eso es lo que es), mi adorable acompañante me pide permiso y se detiene en un enorme inciensario de bronce que hay en medio del camino y se abanica humo sobre la cabeza y un brazo. Parece que es curativo. Llegamos y de nuevo se excusa, se hinca, junta las palmas de las manos y así está un rato, al cabo del cual aplaude y se inclina tres veces, antes de levantarse, sonreir e invitarme a continuar. Pero la curiosidad me carcome.

“¿Qué estabas pidiendo cuando orabas arrodillada?” “No entiendo”, me dice. “¿No estabas orando, pidiendo o agradeciendo algo a Buda o a quien fuera?” “Nooooo…. sería un atrevimiento. Yo le explico… esto es un templo budista y en un templo budista, una se arrodilla, junta las palmas, aplaude e inclina tres veces, así es como se hace.” “En mi país”, le cuento, ”cuando un fiel se arrodilla y junta las palmas, pide algo o agradece”. “¡Qué curioso!”, comenta, no es lo que hacemos nosotros. “Yo no sabría explicarle, pero allá veo a un monje, vayamos a preguntarle”, invita y yo la sigo encantado.

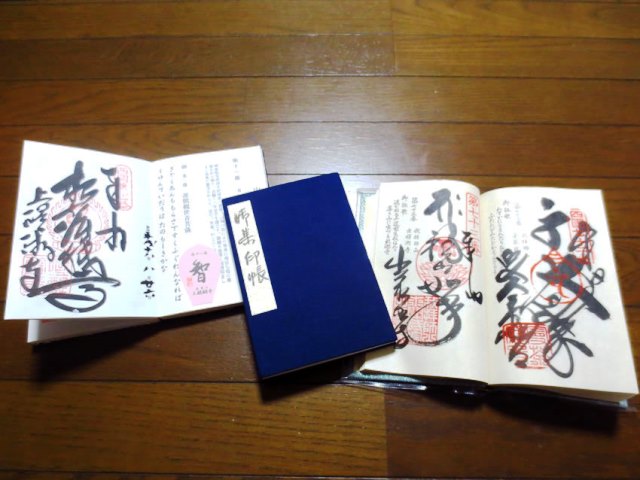

El monje sonríe de oreja a oreja y explica que por 1.500 yenes yo puedo tener un carnet con 30 hojitas, en las cuales puedo ir atesorando sellos y mensajes como el que él me pondría con primorosa caligrafía y que si yo logro llenar las 30 hojitas, habría alcanzado la santidad… o casi. La chica, avergonzada, no lo podía sacar de esa explicación, a pesar de lo cual, violentando sus sentimientos pero respetando el pacto de intérprete, me tradujo el mensaje mercachifle con el que insistía el monje granuja. Esto ocurrió hace muchos años; contemplo las fotografías y me cuesta creer todo lo que cambió ese templo, donde ahora hay oficinas para entregar esos carnets. Me tranquiliza y reconforta leer que la mayoría de los templos budistas sellan y firman esos carnets sin cobrar absolutamente nada. Gente aprovechada hay en todos lados, y los templos de cualquier religión no son una excepción.

Pero en aquél momento quedé de una pieza, decepcionado con la filosofía oriental (ya había vivido algo parecido en Taiwán). Hoy en día, un poco más contemporizador, comprendo que el ser humano tiene un impulso natural e indómito, hacia una religiosidad fantasiosa de fetiche, algo ancestralmente totémico, contra lo cual no hay racionalidad que se resista, como bien lo sabe cualquier gato negro. El ser humano es así, quevachaché, ¿le vas a echar la culpa a una religión? “Si quiere dice la japonesita, le arreglo una cita con un filósofo de verdad”. Le agradecí y recusé. Me acordé de aquél pensamiento de Bertrand Russell: “Yo no quiero que las personas crean dogmáticamente en ninguna filosofía, ni siquiera en la mía.”

Guillermo Pérez Rossel

http://aminoapps.com/page/japon/8545503/el-templo-sensoji-de-asakusa

https://www.japanhoppers.com/es/features/temples_shrines/320/